KYって言葉が当たり前になったのは何時の頃だったろうか、、、

いつの間にか空気に支配されるようになっていたのか。。。

空気が支配する国が確立されているなんて恐ろしい事ですが、本当なのか

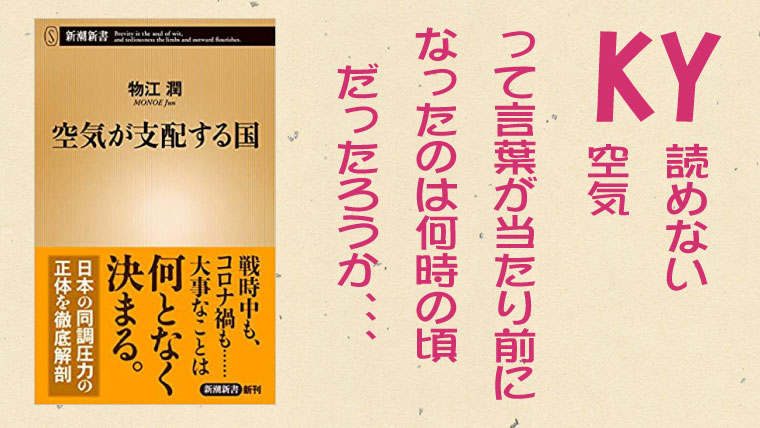

空気が支配する国/物江潤

- 出版社 : 新潮社 (2020/11/18)

- 発売日 : 2020/11/18

「空気を読め」コロナ禍でさらにこの風土が大きくなってきたのではないだろうか。

緊急事態宣言、時短営業、マスク着用、イベント自粛、リモートでの仕事、大きく日常が変化しています。

日常の変化に順応していない人達への”自粛警察”や”批判炎上”騒ぎ。

混沌とした世の中になってしまっています。

この正体を突き止めつつ、空気を通じて見えてくる日本社会の特徴がどんなものなのか。この空気との向き合い方について、色々なアプローチから解き明かしていく。

空気とは曖昧な掟だが、明確な掟が少ないから、仕方がなく何が正しいのかを探ることを「空気を読む」と定義

同調圧力は、掟によって生じる命令。強い同調を強要されることではなく、何にどれだけ同調すべきなのかが、必ずしも分からない。

よって、「空気」や「同調圧力」を利用して国民の私権を制限することで問題解決を図る。コストも労力もかけず、ある一定レベルの行動制限が出来るため、かなり生産性の高い仕事のように思える。

論理的で緻密な主張よりも、扇動的な声の方が力を持ちやすく空気を形成しやすい。理性に働きかければ、それに応じて論理的な考えが生まれるが、感性の場合は、論理ではなく、”こうあるべきだ”という信念や感情が生まれるのみ。

これが、本人の中の信念や感情で留まっていれば良いのだが、なかには他者にも順守を強要する掟にまで発展するケースがある。

空気という掟は誰が守るべき掟なのかが曖昧なだけでなく、誰が発した掟なのかさえも曖昧。この欠点から、容易に掟を変更できないことも分かる。誰が発したものなのか不明なのだから、誰が主体になって変えれば良いのか分からない。また、仮に勇気ある誰かが止めようとしても、空気という名の掟を守る言葉がどこからともなく出現するため、やはり変更は困難。

法の中には守らなければならないものが沢山あるが、空気はそうではない。空気によって虐げれていたとしても重く受け止めず、他の空気が流れる居心地の良い場所を探せば良い。空気を絶対的なものと勘違いしないこと。

現実を誰もが把握しているはずなのに、誰も口にしないがために空気が維持されている事がある。

空気は神様や仏様ではない

空気に逃げるも立ち向かうも、全ては人間の自由である